在明末清初的动荡时局中,陈洪绶(号老莲)以《老莲抚古图册》构建了一个超现实的视觉宇宙。这套藏于美国克利夫兰艺术博物馆的22页册页,表面是“抚古”的临摹之作,实则是陈洪绶以“怪诞”为刃,对破碎山河的无声控诉。

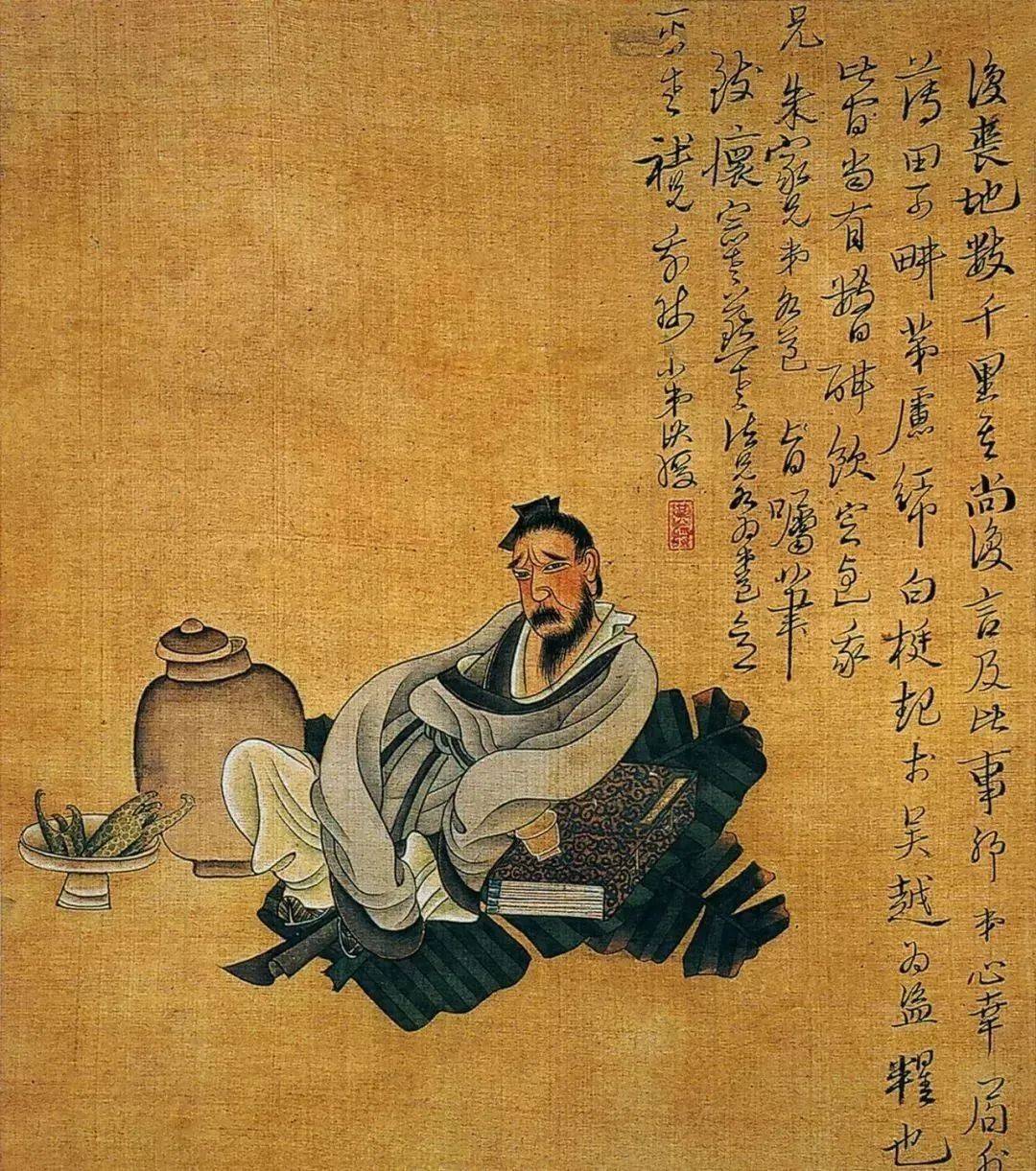

陈洪绶笔下的人物、花鸟、山水皆充满“不合常理”的变形:陶渊明被画成浓眉大眼的“倔老头”,衣纹如刀刻般刚硬;渔夫、高士的面部甚至省略五官,仅以轮廓示人,似在暗示乱世中人的身份模糊与精神迷失。水仙与枯树等高,桃枝上的小鸟瞪圆双眼,仿佛被某种神秘力量震慑——这种“以小欺大”的构图,恰是陈洪绶对现实秩序崩塌的视觉化表达。瀑布旁的草亭小如芥子,山石以奇崛的锐角堆叠,颠覆了传统山水画的“可游可居”,暗喻文人“身如飘蓬”的生存困境。

册页中常见“生死二元”的冲突:凋零的杂树与盛开的水仙并列,枯藤与翠竹共生。这种对比不仅是美学设计,更暗含画家对生命意义的追问。在《荷花鸳鸯图》中,陈洪绶以残荷象征破碎的山河,却让一对鸳鸯交颈相依——这或许是他留给世人的答案:即使世界荒诞如斯,艺术仍能提供片刻的温情与永恒。

陈洪绶虽临摹唐宋名家技法,却刻意打破传统比例与构图规则:他晚年用笔“枯淡萧索”,衣纹以渴墨勾画,线条细如钢丝却暗藏顿挫,仿佛能听见笔锋与纸面的摩擦声。这种“宁拙毋巧”的线条,正是文人画“以书入画”的极致表达。而册页中的山水常以“微型化”呈现:渔舟仅用几笔勾勒,远山淡若烟痕——这种“以小见大”的手法,暗喻明亡后文人“天地虽广,却无处容身”的生存状态。

陈洪绶的“怪”,并非哗众取宠,而是以视觉变形重构精神秩序。当现实世界崩塌,他选择在笔墨中构建一个超脱时空的“高古”宇宙,让每一笔变形都成为对破碎山河的无声抗议。

配资网上配资网站配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。